역사 속에서 파헤친 소시민들의 이야기

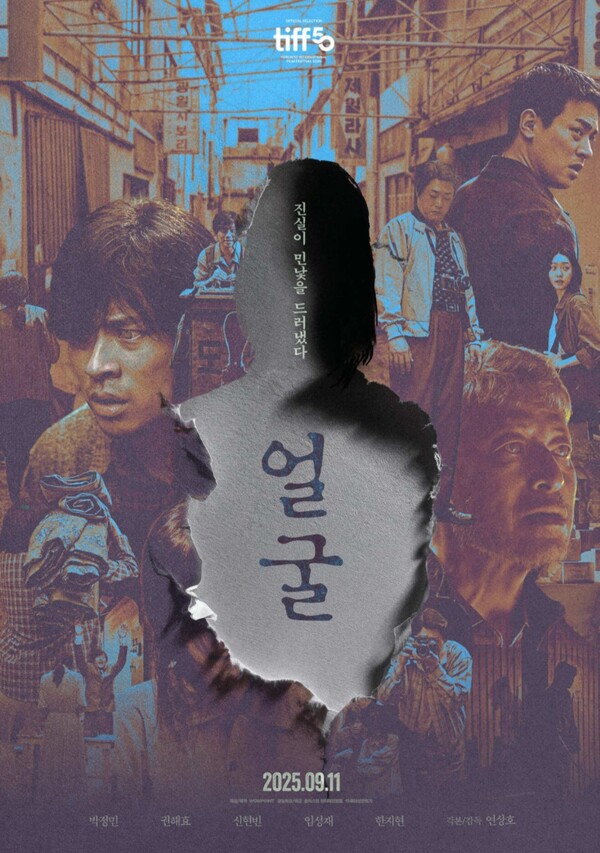

연상호 감독의 영화 '얼굴'은 살아있는 기적이라 불리는 시각장애인이자 전각장인 '임영규'의 아들인 '임동환'이 40년전 실종된줄 알았던 어머니의 백골시신 발견후 그 죽음뒤의 진실을 차례로 파헤치는 이야기다.

겉보기엔 한가족의 평범한 미스터리 같지만 그 뒤편에는 한국 현대사의 그림자와 사회적 편견, 그리고 인간 존재를 규정하는 데 있어 ‘얼굴’이 지닌 상징성이 보다 깊숙이 깔려 있다.

누군가의 얼굴을 기억한다는 건 그 사람의 삶을 인정하고 그의 존재를 사회 속에 새기는 행위다. 그렇다면 사진 한 장 없이 사라진 사람들, 이름조차 남기지 못한 노동자들의 삶은 누가 기억하고 말할 수 있는가?

영화 '얼굴'은 산업화 시대의 그늘 속에서 잊힌 여성 노동자들의 이야기를 스스럼없이 꺼내 놓는다. 한국의 산업화는 세계가 놀랄 만큼 빠르고 극적으로 진행됐지만, 그 과정에서 수많은 개인의 얼굴이 지워졌다.

연감독은 바로 그 얼굴 없는 사람들을 스크린 위에 다시 소환한다. 하지만 이 영화의 질문은 과거에 머물지 않는다. 오늘날 한국 사회에도 여전히 ‘얼굴 없는’ 존재들이 있다.

산업재해의 희생자, 사회적 약자, 디지털 공간에서 혐오와 편견에 가려진 이들, 그리고 감시 사회 속에서 얼굴이 데이터로만 남는 개인들. 산업화 시대의 얼굴 없는 사람들이 역사 속에서 잊혔다면, 오늘날 우리는 디지털 시대의 얼굴 없는 사람들을 또다시 만들고 있는 것은 아닌가 의심하게 된다.

연감독의 '얼굴'은 단순한 미스터리를 넘어, 기억과 망각, 존재와 부재, 과거와 현재를 잇는 묵직한 질문을 이 시대를 사는 평범한 소시민들에게 던진다.

그리고 그 질문에 답하는 일은 결국 우리 모두의 몫으로 남겨져 있다. 지난 9월 11일 개봉이후 영화 '얼굴'의 관객수는 손익분기점을 훨씬 넘어 40만명에 육박하고 있다. 2억원의 초저가 제작비로 출발한 '얼굴'이 이처럼 호평을 받는 이유는 바로 여기에 있다.

연감독의 초기작을 연상케 하는 날카로운 주제의식과 이를 뒷받침하는 탄탄한 연출, ‘정영희’라는 인물을 둘러싼 이중의 미스터리 그리고 한국 영화를 대표하는 ‘얼굴들’인 배우 박정민, 권해효, 신현빈등과 함께 베테랑 스태프들이 기동성 있게 만든 웰메이드 프로덕션이 合을 맞춘 덕분이라고 영화전문가들은 보고 있다.

영화가 끝나고 앤딩 크레딧이 올라갈때 저절로 일어나 박수를 치고 싶은 영화가 아니었나 싶다. <김창권 大記者>