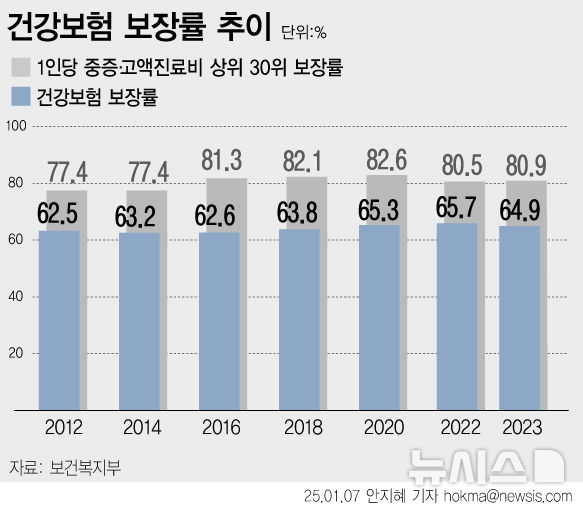

국민연금보다 건강보험료가 더 빨리 고갈될 가능성이 높다는 점이 이슈로 부각되고 있다.

저출산ㆍ고령화로 2028년 건강보험 고갈이 예상돼 청년층 허리가 휜다는 우려가 나온다.

인구 노령화와 비만화와 함께 젊은 층의 건강 상태가 나빠지는 경향 탓이다.

이를 방지하기 위해서는 국민적인 운동 생활화와 식생활 습관 개선이다.

여기에 대해 국민들의 식생활 습관과 건강보험료 문제는 언뜻 보기에는 직접적인 상관이 없는 것처럼 보이지만 자세히 살펴보면 전혀 그렇지 않다.

대한민국 국민들의 식단 문제는 가난하게 살다가 좀 살다 보니 풍성해 필요 이상의 과식으로 이어진다.

육체와 정신 빈곤으로, 건강지수가 계산되지 않는 식단들이 무분별하게 난무하여 국민 건강을 해치게 되고 덩달아 건강보험료가 오르는 등 먹거리로 인한 경제적인 심각성이 부각되고 있다.

유럽 국가들은 이미 오래전부터 국민 먹거리 연구 그리고 원재료 안정 생산, 위생 수준을 높이고 조리법 개발, 영양의 과학화로 국민 건강 증진에 힘썼다.

특히 건강 중시와 함께 건강보험 재정성 문제도 해결하는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공한 사례 역시 많다.

세계적인 영양학회 또는 의학 학회 등 인류 건강을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으나, 세계 인구 분포 불평등으로 먹거리 문제를 다루기 힘든 분야라고 여겨진다.

인구 몇 천 명의 작은 섬나라, 중국 14억 명인 국가 간의 입장 차를 수학상 표준을 낼 수 없다.

나라마다 먹는 음식 종류, 조리법, 재료 등 다르고, 먹거리 생산과 소비 통계조차 따지기 어려운 일을 감당하기에는 무리수가 따른다고 생각된다.

우리나라 '음식문화 개선' 방향에 대해 꾸준히 연구하고 원재료 생산과 소비 대비 통계학 질을 높여 공급과 수급의 원활성 확립과 국민 건강 수준을 끌어올리는 정부 정책 개발이 절실하다.

이광식 칼럼니스트