[뉴스비전e 정윤수 기자] 최근 과학기술정보통신방송위원회는 유전체 지도, 의료기술, 신약 바이오 등에 3400억원의 예산을 투입하기로 했다.

바이오 정책의지를 이어가는 차원에서의 지원안이 구체화된 것으로 이와 관련 인공지능업계가 주목하는 분야는 인지증강이다.

정부는 이번 예산 투입을 통해, 인지기능을 보조·증강하는 뇌 인터페이스 기술에 대한 지원을 강화하기로 했다.

인지증강은 인공지능이 뒷받침되야 도달할수 있는 기술이다. 소프트웨어 및 IT 서비스 업계는 이번 정부 정책 발표와 더불어, 이 분야의 성장 속도가 빨라질 것으로 기대하고 있다.

[③글로벌 주요 연구기관 이어 MS도 개발 가세]

인지증강 기술은 생체·행위·감정 등으로 분류해 연구되고 있다.

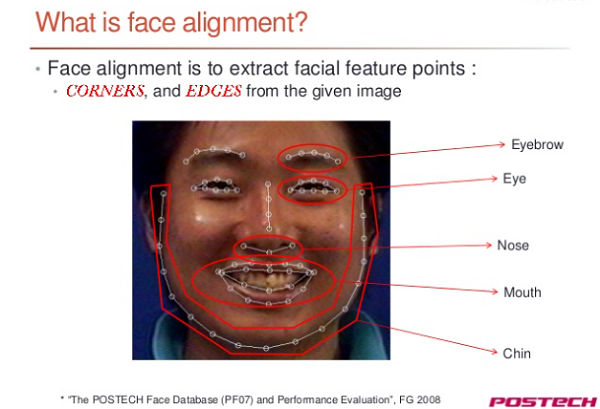

국내에서는 포스텍 등 연구기관들이 정서 연구를 위해, 표정을 체계적으로 정리한 얼굴자극세트를 구축중이며, 카네기연구소 등 해외 주요 연구소도 사용자의 기쁨, 슬픔, 놀람, 혐오 및 무덤덤함 등의 주요 감정을 스마트폰을 통해 인식해 앱에 데이터를 축적한느 감정인식 프로그램을 공개하기도 했다.

마이크로소프트가 이와 관련한 프로젝트를 통해 감정 API를 공개하는 등 주요 기업들의 연구 개발도 적극 추진되고 있다.

◆생체신호 인식 통해 생활의 모든 경험정보 분석

인지력 저하로 인해 발생하는 문제를 해결하는 인지증강 서비스가 가능해지려면 장기간 경험정보를 분석하는 기술이 꼭 필요하다.

생체신호, 감정, 행위 등의 경험정보를 통해 인지 저하로 인한 문제를 예측하고 대응할 수 있기 때문이다.

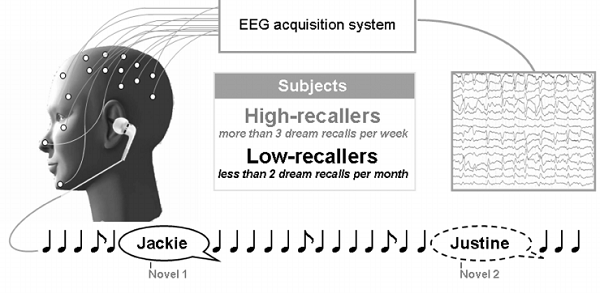

최근에는 심전도, 근전도, 뇌전도, 체온 등을 측정하는 개인용 생체신호 측정 센서(BioSensor)의 성능이 향상되었을 뿐만 아니라 호흡, 혈압, 생체 임피던스, 맥파 전달 속도 등을 측정하는 새로운 형태의 센서들도 등장하면서 ‘생체신호 인식 기술’에 관한 연구 범위도 확대되고 있다.

웨어러블 디바이스를 통해 생체신호(심박수, 혈중산소포화도(SpO2), 피부 온도)와 신체활동과 관련된 데이터(움직임의 종류, 움직임의 가속도, 칼로리 소모 등)를 얻어내 사용자의 24시간 주기 생활리듬, 행동에 따른 생리학적 반응, 라임병 또는 염증 반응 조기진단, 피로도와 혈중산소포화도의 상관관계를 분석하는 식이다.

일상생활에서 일어나는 특정 행위를 인식하는 ‘행위 인식 기술’, 즉 식습관과 수면패턴, 운동패턴을 모니터링하고 예측하는 ‘라이프로깅(Life-logging)' 관련 연구 역시 다양하게 시도되고 있다.

특히 자율주행 자동차 관련 기술이 크게 주목받기 시작하면서 운전 중 사용자의 상태나 행위를 인식하려는 연구도 활발히 진행 중이다.

이들 연구에서는 스마트 디바이스의 관성 측정 센서(IMU: Inertial Measurement Unit)를 사용해 사용자의 운전습관을 분석하거나 카메라에 감지된 사용자의 표정이나 눈의 깜빡임 정도를 인식해 운전자의 피로도나 집중도를 탐지한다.

◆정성적 측정 통해 감정에 대한 인식도 가능

감정 역시 인식할 수 있다. 비디오(표정, 행동), 오디오(음성) 데이터를 기반으로 하는 기존 연구와는 차별화된 것으로, 스마트폰이나 웨어러블 디바이스 등의 다양한 센서에서 획득한 데이터를 복합적으로 활용하려는 노력이 진행 중이다. 인식한 감정 상태는 인간과 컴퓨터의 상호작용(Human-Computer Interaction) 기술에 활용하는 것을 목표로 하고 있다.

카네기멜론대 로봇연구소가 개발한 감정인식 프로그램 InterFace는 스마트폰 카메라를 통해 실시간으로 사용자의 슬픔‧혐오‧중립‧놀람‧기쁨 등 5가지 감정을 인식한다.

음성과 표정의 시차를 인식해 우울증의 정도를 파악하는 임상실험도 진행 중이다.

마이크로소프트는 프로젝트 옥스퍼드(Project Oxford)를 통한 머신러닝으로 분노‧멸시‧공포‧혐오‧행복‧슬픔‧놀람‧중립 등 8가지 감정의 상대적인 강도를 수치화해 분류하는 Emotion API를 공개했다.

또한 뇌파 데이터를 수집한 연구들의 경우에도 조울증, 스트레스 관리 등에 활용할 수 있는 개인의 흥분 정도 인식과 관련한 연구도 진행됐다.

향후에는 인간의 감정이 가진 개인 특성과 복잡성 등을 반영한 데이터 선정을 비롯해 감정 특성 및 요인을 정의하기 위한 다양한 연구가 필요할 것으로 보인다.

◆연관성 추출·관리 통해 데이터 질적 수준 높여

인지증강 서비스는 사용자의 경험데이터 중 의미 있는 정보만 정확하게 검색할 수 있어야 한다. 또한 사용자의 특정 패턴을 분석하고 예측하기 위해서는 경험데이터 간의 관계를 포함하는 질의를 처리할 수 있는 구조를 지원해야 한다.

경험데이터를 관리하는 방식으로는 자동 태깅을 지원하는 ‘이벤트 기반 자동 태깅 방식’, 높은 질의 처리 성능을 지원하는 ‘관계 데이터 모델 기반 방식’, 다양한 의미적 관계 표현을 지원하는 ‘시멘틱 네트워크 기반의 경험데이터 관리 방식’ 등이 있다.

다수의 센서로부터 수집되는 이질적인 경험데이터를 효율적으로 관리하고 검색하기 위해 데이터의 연관성을 추출하고 이를 함께 기록하는 방법이 필요한데, ‘이벤트 기반 자동 태깅 방식’은 이벤트에 따라 자동으로 데이터를 분류하고 사용자가 확인할 수 있도록 한 것을 말한다.

사용자 활동을 이동활동‧청각활동‧시각활동‧기록활동‧말하기 활동 등으로 분류하고, 이동상황‧지속상황‧감지상황‧선택상황 등의 상황정보 컨텍스트 정보로 추상화시켜 자동 태깅하여 저장하는 것. 즉, 사용자의 다양한 활동을 상황으로 표현하고, 다수의 일화에서의 주제를 나타내는 키워드로 자동 태깅하는 방식이다.

이외에 ‘관계 데이터 모델 기반’으로 데이터를 분석 관리함으로써 복잡한 질의 처리를 가능케 하고, 질의 처리 성능을 높이고자 하는 연구가 있다.

이 연구에서는 데이터를 종류별로 나눠 웹, GPS, 이메일, 오디오, 그림, 문서, 등으로 관리하고, 각 데이터 간의 관계기술을 위한 관계 테이블을 생성해 관리한다.

연결 관계 이른바 '시멘틱 관계'를 포함하는 ‘시멘틱 네트워크 기반의 방식’에 관한 연구도 선행되고 있다. 과거의 경험데이터를 이용해 중요한 단서 사건을 추출하고, 이를 토대로 경험데이터를 계층적으로 관리함으로써 사용자의 기억을 보완해주는 등의 여러 관련 연구가 성과를 내고 있다.

시멘틱 네트워크 기반은, 텍스트가 전달하고자 하는 의미를 분석대상으로 포함함으로써, 텍스트에 숨어있는 맥락까지 고려해 텍스트 간의 관계를 측정하고 분석해내는 분석방법이다.

텍스트에 직접적으로 드러나 있는 개념들간 연결된 단순한 패턴을 분석대상으로 하는 텍스트 네트워크 분석보다 데이터의 의미성이 더욱 높아진다.

한편 센서데이터 중심의 인식기술과 더불어 개인 경험 상황의 특징을 고려한 인식증강 기술 연구는앞으로 더욱 심화될 전망이다.

이와함께 사용자 개인의 특정 패턴분석을 위해 다수의 이질적인 경험데이터를 기반으로 한 경험정보 모델링 및 분석 기법에 관한 연구의 중요성도 커질 것으로 보인다.

ETRI 관계자는 "이와 같은 기술은 초고령화 사회 등 미래 사회의 문제에 선제적으로 대응하고 해결하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 평가했다.