내년 6.3 지선, AI 활용과 그 결과 흥미 집중

선거는 언제나 기술의 변화를 가장 민감하게 받아들이는 영역이다. 라디오가 대통령을 만들었고, TV가 정치인의 표정을 평가하게 만들었으며, SNS는 한 장의 사진과 한 문장의 밈으로 민심을 흔들었다.

이제 그 다음 무대는 단연 인공지능(AI)이다. 그리고 그 변화의 파도는 중앙 정치뿐 아니라 2026년 6월3일 치러지는 지자체 선거판까지 숨가쁘게 밀려오고 있다.

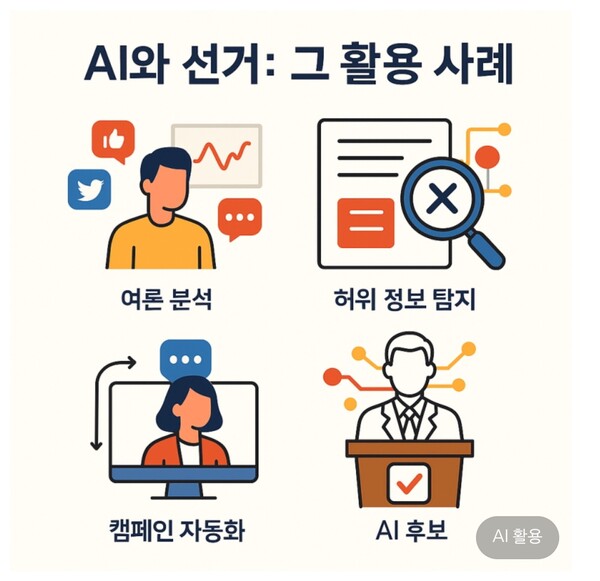

과거 지방선거 전략은 현수막, 거리 유세, 지역 신문 광고 같은 전통적 방식에 의존했던게 전부 다. 그러나 AI의 등장은 이 게임의 규칙을 송두리째 바꾸고 있다.

해당 지역 데이터를 분석하고, 유권자 성향을 예측하며, 메시지를 개인화하는 능력이 눈에 띄게 향상되면서, ‘맞춤형 선거’라는 개념이 본격적으로 현실화되고 있다.

AI는 특정 동네의 투표 성향, 연령대별 관심사, 심지어 온라인 여론의 변화 추세까지 실시간으로 분석할 수 있다. 과거에는 수작업 여론조사와 감(感)에 의존하던 후보 캠프가 이제는 클릭 몇 번으로 표심의 지도를 그린다.

유권자 개개인에게 최적화된 메시지를 보내고, 이슈에 따라 선거 슬로건을 신속하게 수정하며, 토론에서 예상 질문에 대한 답변 시뮬레이션까지 진행한다.

하지만 기술의 진보가 항상 민주주의의 진보를 의미하지는 않는다. AI가 선거 전략을 정밀화할수록 정치의 인간적 면모는 점점 더 사라질 수 있기 때문이다. 유권자가 만나는 것은 후보의 진심이 아니라 알고리즘이 계산해 낸 ‘최적의 표정’일지 모른다.

정책보다 클릭 수가, 비전보다 데이터 곡선이 더 중요한 기준이 될 위험도 있다.

결국 AI 시대의 지자체 선거는 새로운 질문을 던진다. 과연 유권자는 데이터가 설계한 캠페인 속에서도 후보의 진짜 목소리를 들을 수 있을까? 선거 전략이 과학화될수록 정치의 본질은 더 투명해질까, 아니면 더 교묘해질까?

AI가 선거판의 도구인지, 민주주의의 파수꾼인지, 혹은 새로운 조종자인지는 아직 아무도 모른다.

분명한 것은, 앞으로의 선거에서 유권자의 비판적 시선이 그 어느 때보다 절대적으로 필요하다는 사실이다. 기술이 아니라 시민이 민주주의의 주인공이 되어야 한다는 평범하고 오래된 진리가 다시 한번 시험대에 오른 것이다. <김창권 大記者>